C’est un récit sur le deuil.

C’est un récit sur la stupeur et sur le vide qui s’ensuit.

C’est un récit intime, singulier, qui vient de l’intérieur.

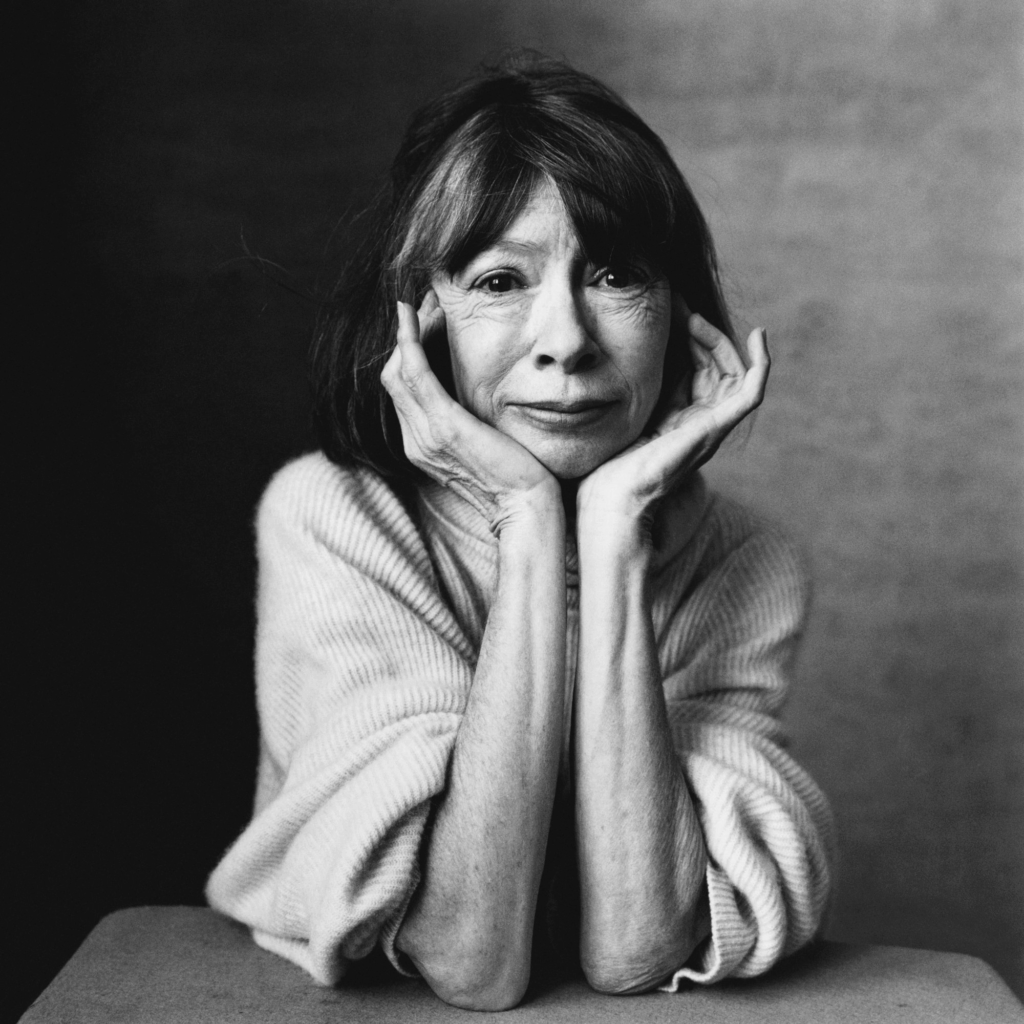

Joan Didion est une romancière, journaliste et chroniqueuse, essayiste et scénariste célèbre. Elle a travaillé dans plusieurs grands journaux et magazines américains, du New York Times à Vogue en passant par Life. Elle est née en 1934 et disparue en 2021. Mariée à John Gregory Dunne avec qui elle formera un couple estimé et reconnu, écrivain et scénariste comme elle, elle est maman d’une fille adoptée à la naissance Quintana, morte deux ans après son mari, d’une pancréatite aigüe. Elle racontera ce deuxième deuil dans « le Bleu de la nuit ».

Dans « L’année de la pensée magique », elle couche ses mots, ses réflexions, sur ce qui aurait pu demeurer un journal intime, sagement rangé dans un tiroir de son bureau, la disparition brutale de son mari le 30 Décembre 2003. Brutale, parce qu’inattendue, John s’écroule au moment de passer à table, d’un infarctus massif. Il était cardiaque, coronarien depuis de nombreuses années et n’était dupe ni sur son devenir ni sur sa fin. Maintes fois soigné des coronaires (sa coronaire gauche maitresse, l’IVA, « la faiseuse de veuves », bouchée à 90% s’obstrue massivement et le conduit à sa perte.) Joan Didion, incrédule jusqu’au bout, raconte, ausculte l’absence, le vide, le passé et le présent qui l’attend. De manière très clinique, synthétique, sans complaisance, sans romancer son propos ce qui lui donne une puissance vertigineuse, elle scanne heure par heure ce qui s’est déroulé sous ses yeux. De l’écroulement massif, à la venue de l’ambulance, aux tentatives infructueuses de réanimation, de la conduite à l’hôpital où le décès sera rapidement prononcé, nous suivons, stressés, désemparés, le déroulement des faits. Rien que des faits. En parallèle, sa fille Quintana est-elle même hospitalisée en réanimation depuis plusieurs semaines suite à une septicémie. C’est sans doute ce qui maintient Joan debout et la rattache un temps à la vie, à l’existence, au quotidien.

Ce n’est pas un livre sur la fin de vie. Ni sur l’accompagnement des mourants. Marie de Hennezel ou Elisabeth Kubler Ross ont écrit de très belles pages sur ces sujets. Ici, nous sommes, présence invisible aux côtés de Joan, abasourdis, effarés, saisis. L’incipit est fort ? « La vie change vite. La vie change dans l’instant. On s’apprête à diner et la vie telle qu’on la connait s’arrête. La question de l’apitoiement se pose. «

Celui de l’indicible aussi.

Se pose également la question de l’environnement social dans ce livre très américain, où ce couple sincère, complice, fraye depuis des années avec un certain milieu, celui de la presse, du cinéma, du politique. Cela ne m’a pas gêné. Une vie est une vie et le chagrin brutal qui s’invite ainsi de manière inopinée fait voler en éclats les artifices de la vie mondaine, laissant à nu, ce qui reste en chacun de nous tous : notre humanité. L’émotion est palpable et partagée à chaque ligne, mais aussi à chaque silence. Nous ne sommes plus ni dans le témoignage, ni dans l’analyse, ni un hypothétique et malsain classement du palmarès des ouvrages publiés sur ce sujet. Nous sommes au cœur de l’intime. Un deuil reste une affaire privée, singulière que l’on ne peut qu’entendre ou lire, sans pouvoir donner un seul instant un jugement, une deux ou trois étoiles. « La peine qu’on éprouve ne ressemble à rien de ce qu’on imagine. «

« On s’apprête à diner. Et puis plus rien-disparu ». (…) C’est comme si, durant cette période indéterminée qu’on appelle le deuil, on était dans un sous-marin, entouré par le silence de l’océan, conscient du poids de la profondeur, tantôt proche, tantôt lointain, assailli par la mémoire. «

Joan ne peut s’empêcher de repasser le film de sa vie dans sa tête, des bons ou des mauvais souvenirs certes, mais plutôt des petits indices qui lui ont fait choisir un chemin plutôt qu’un autre, une direction plutôt qu’une autre, qui aurait pu peut-être modifier totalement le cours de de son existence. C’est une période emplie de remords.

Il y a une expression que j’ai en horreur, fourre-tout, sans objet, sans pertinence, c’est celle de « faire son deuil ». On ne fait pas son deuil pour ensuite passer à autre chose, on le vit, comme on peut, avec maladresse, avec chagrin, et toujours seul. Toujours seul. Longtemps. A jamais.

Refusant l’absence de John, Joan a cette phrase forte « j’avais besoin d’être seule pour qu’il puisse revenir. «

Ainsi commence ce temps où le scandale de la mort devient réalité, un temps intenable, impossible à apprivoiser si ce n’est à le subir. Les injonctions de psychiatres et autres psys-quelque chose, quelle que soit l’aide fugace et de bonne volonté, me paraissent sans objet. Je comprends que l’on ait besoin de ménager un espace de partage passablement et provisoirement utile pour verbaliser, donner du corps à sa peine, mais l’issue restera la même, la seule, celle de la solitude et de l’incompréhension. Souvent, on ne fait que tourner en rond.

« On s’apprête à diner et la vie telle qu’on la connait s’arrête ». Que répondre à cela ? Ecouter peut être, avec beaucoup d’humilité et en en saisissant les limites qui le sont sans. La disparition. Voilà un mot que Joan Didion évoque et vit. « Je me suis sentie invisible pendant un certain temps, incorporelle. Il me semblait avoir traversé l’un de ces fleuves légendaires qui séparent les vivants des morts, être entrée dans un espace où seuls pouvaient me voir ceux qui eux-mêmes étaient en deuil. «

Le souvenir est davantage un effroi me semble-t-il qu’un onguent moral. « Je voulais plus qu’une nuit de souvenirs et soupirs. Je voulais hurler. Je voulais qu’il revienne. « Tout le reste, tous les mots prononcés ne sont que bavardage, périphrase. » On s’apprête à diner et la vie telle qu’on la connait s’arrête. « Ces mots de Joan reviennent comme un encombrant leitmotiv : que dire après cela ? Se taire. Partagée entre le coma de sa fille et le retour en arrière des derniers jours, des dernières heures, minutes, elle oscille avec ce décompte improbable des moments qui ont précédé la mort de John.

Ces mots très forts, émouvants qu’elle écrit, sans doute plus pour elle-même que pour un hypothétique lecteur, sont à la fois terribles et porte d’espérance. « Le chagrin du deuil, en fin de compte, est un état qu’aucun de nous ne connait avant de l’avoir atteint. Nous envisageons (nous savons) qu’un de nos proches pourrait mourir, mais nous ne voyons pas au-delà de quelques jours ou semaines qui suivent immédiatement cette mort imaginée. Même de ces quelques jours ou semaines, nous nous faisons une idée erronée. Nous nous attendons peut-être, si la mort est soudaine, à ressentir un choc. Nous ne nous attendons pas à ce que ce choc oblitère tout, disloque le corps comme l’esprit. Nous nous attendons peut-être à être prostrés, inconsolables, fous de chagrin. Nous ne nous attendons pas à être littéralement fous, à être la cliente pas difficile qui croit que son mari va bientôt revenir et avoir besoin de ses chaussures. Dans la version du deuil que nous imaginons, le principe sera celui de la » guérison » »

Ce livre est une auscultation du deuil.

Il ne donne aucune recette. Mais cette façon qu’a Joan Didion de nous parler de sa vision systémique du deuil, nous met en garde sur la fugacité du temps, sur l’impermanence de l’existence et sur la douleur face au vide. La mort, cette mort qui fait de l’entrisme dans nos vies, est certainement le plus grand des scandales d’une vie . Joan Didion indirectement, et c’est ainsi que je le comprends, nous fait sentir que la seule issue, c’est la force du présent. C’est là qu’il nous faut vivre pour ne pas périr. Tout en finissant ce livre, je lisais en parallèle un récit sans aucun thème commun, dans lequel l’entomologiste Gwenaël David écrivait ceci :

« A force de mouliner, de penser à des conneries, de penser tout court, de batailler pour revenir, je rate les vies. A me stimuler l’air de rien les pouvoirs ferment les fenêtres, limitent les temps de disparition ou d’échappée, me privent de mes fréquentations, de mes dissolutions, et me ramènent sans cesse à leurs fictions anthropophages. Ils usent par occupation, par suroccupation, aujourd’hui, achèvent l’objectivation des mondes par la disposition d’objets inspirants, comme les designers qu’ils sont. «

Où est l’issue ? où est l’échappée ? Sans doute dans le présent qui reste là pour dessiner autour de nous la carte du tendre, l’esquisse d’un bonheur que l’on s’obstine pourtant à escamoter par les scories frivoles de la vie sociale. Car après, c’est toujours trop tard ; ne pas regarder en arrière. Ne pas se projeter en avant. Seul le temps présent, passé avec l’être aimé nous évitera la plus terrible des désillusions ; celle des regrets.

Joan Didion

L’année de la pensée magique

Le livre de poche

278 Pages

2005

Pour en savoir un peu plus….