Alors, et toi, dans quel ordre tu l’as lu ce livre de Julio Cortázar, Marelle ?

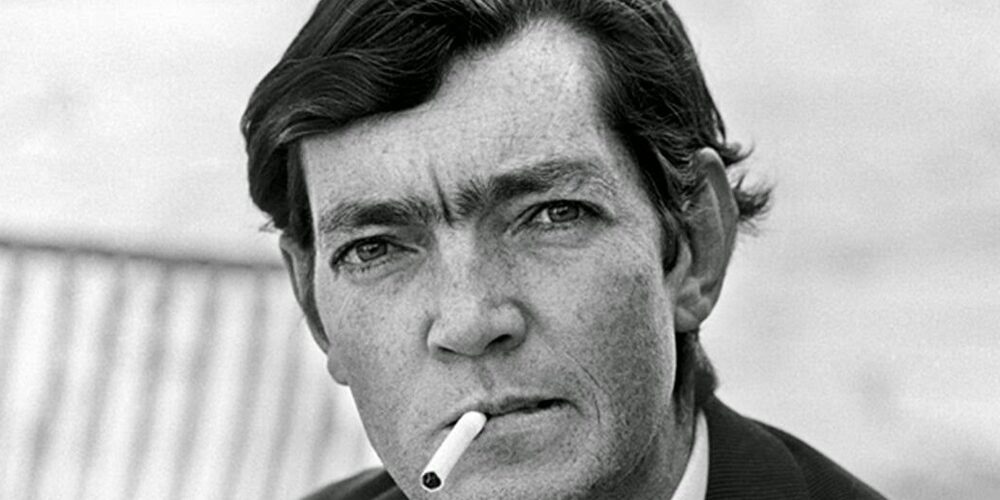

Julio Cortázar, écrivain emblématique argentin, mort en 1984, établi à Paris pendant les trente dernières années de sa vie, acquiert la nationalité française à la faveur de son opposition au gouvernement Peron puis , par la suite , à la dictature sanglante du Général Videla. Enseignant la littérature française durant sa vie en Argentine, il continuera d’écrire en espagnol lorsqu’il vivra à Paris.

Écriture peu commune, œuvre luxuriante, surtout ses nouvelles, il expérimente des chemins loin d’être tracés d’avance, on dit parfois expérimentaux, terme qui peut faire peur, et même si je dis que c’est un chercheur de mots et de concepts cela peut encore inquiéter. A tort !

D’emblée l’auteur nous prévient. Ce livre peut se lire de deux façons, soit de façon linéaire, lecture classique, comme un « roman rouleau – chinois » qui se lit bien sagement du début à la fin jusqu’au chapitre 56, soit en suivant les règles du jeu de Marelle, sautant d’une case à une autre, glissant d’un chapitre à un autre dans une configuration jamais décousue. Cette deuxième option est sans doute la plus intéressante, car l’objectif de l’auteur est de faire participer le lecteur, par une lecture plus intuitive, plus personnelle et surtout plus surprenante. Pour ma part comme pour beaucoup de lecteurs j’imagine, effrayé par cette demande (et ce choix inattendu), j’ai choisi la première façon, plus sécurisante.

Horacio Oliveira est le personnage central de l’Histoire, il nous accompagnera jusqu’au bout. La première partie du roman se déroule à Paris, dans les années soixante, Oliveira est un intellectuel nonchalant, flâneur, libertaire, touche à tout, vivant chichement on ne sait pas trop de quoi, fumant beaucoup, buvant beaucoup des alcools forts, accompagné de sa Muse La Sibylle, une Uruguayenne exilée. Ils vivent, partagent, réfléchissent dans un cercle d’amis cosmopolites qui se retrouvent régulièrement. Dans une atmosphère enfumée, musicalement branchée Jazz et Blues pour l’époque, où Oscar Peterson, Kenny Clarke et Ella Fitzgerald imprimaient des frissons dans l’âme et les corps, ce sont des échanges philosophiques, métaphysiques, des dialogues pertinents de ces différents personnages qui nous intègrent dans leur vie. On se croirait à Saint Germain des Prés.

Dans la deuxième partie, nous sommes projetés à Buenos Aires, où Oliveira après sa rupture avec la Sybille est retourné vivre, retrouvant un couple d’amis, Traveler et Talita. Cette partie est plus déconcertante, énigmatique, nous suivrons Oliveira dans un cirque puis dans une clinique psychiatrique, qui rappelle le mouvement antipsychiatrique Italien des années 70, où les expériences d’ouverture des asiles étaient fréquentes. Le décor est plus sombre, l’atmosphère moins exubérante qu’à Paris, Oliveira se questionne sur la solitude, ses difficultés à aimer, allant jusqu’à fantasmer et fusionner Talita qu’il confond avec la Sybille. C’est aussi la partie la plus complexe du livre, avec beaucoup de portes romanesques qui demeurent ouvertes, laissant au lecteur des lignes de fuites autant pour son imagination que pour son interprétation. En arrière-plan, se tient Morelli, un écrivain qui n’est autre que l’image en miroir de Cortázar lui-même, et qui concentre sur sa personne les interrogations métaphysiques, intellectuelles, philosophiques, de l’auteur. Enfin, si l’on a adopté une narration classique, la troisième partie est une sorte de carnet de notes, de références, de réflexions qui envoient pour les enrichir des flash-back aux épisodes passés. Et cependant, c’est certainement la partie qui m’a le plus passionné, tant les questions posées, les codes, le déplacement des frontières dans l’écriture sont multiples.

Cortázar cite Antonin Artaud : « Nous sommes quelques-uns à cette époque à avoir voulu attenter aux choses, créer en nous des espaces à la vie, des espaces qui n’étaient pas et ne semblaient pas devoir trouver de place dans l’espace. »

Et il nous explique l’absurdie au passage, « ce que nous ne comprenons pas c’est pourquoi les choses doivent se passer ainsi, pourquoi nous sommes ici et pourquoi il pleut dehors. L’absurde ce ne sont pas les choses, l’absurde c’est que les choses soient là et que nous les éprouvions comme absurdes. Que veux-tu, la relation entre moi et ce qui m’arrive en ce moment m’échappe. Je ne te dis pas que cela ne m’arrive pas. Tu parles que ça m’arrive. Et c’est ça l’absurde. »

« Il est si facile d’organiser un schéma cohérent, un ordre de pensée et de vie, une harmonie. Il suffit de l’hypocrisie de toujours, élever le passé au rang d’expérience, tirer parti des rides et de cet air d’avoir vécu qu’il y a dans les sourires et les silences des plus de quarante ans. Après quoi, on met un complet bleu marine, on lisse ses tempes argentées et on entre dans les expositions de peinture, réconcilié avec le monde. Un scepticisme discret, un air d’être revenu de toutes choses, une entrée en cadence dans la maturité, dans le mariage, dans le sermon paternel à l’heure du rôti ou du livret scolaire insatisfaisant. »

Ce livre est une splendide découverte pour moi, un vrai choc, émouvant, éprouvant aussi ! Je le ressens comme un mur d’escalade, que l’on gravit, prise par prise, selon les pentes, les inclinaisons, les pourcentages regardant vers le haut, regardant vers le bas, d’abord le précipice, ensuite le sommet. Il faut accepter de jouer avec les règles de l’auteur, et se noyer sans repères, sans aprioris, dans un livre qui n’en a aucun. Me sont revenues des impressions personnelles, lors d’un voyage en Chine, où je m’étais perdu, volontairement dans les ruelles de Canton, sans rien connaître à la langue mais ouvrant grand mes yeux, et me fiant à mes sens, complètement transparent aux habitants du quartier, m’attardant à une échoppe de rue où s’alignaient des montagnes de fruits de saison, regardant des joueurs de go concentrés, assis par terre, à même le sol alors qu’à côté quatre vieilles chinoises assises en rang d’oignon, parlaient Cantonnais en riant aux éclats.

J’ai aussi été sidéré de voir un auteur mettre la barre de la littérature aussi haut, ultime obstacle du sauteur à la perche que seul Armand Duplantis parviendrait à franchir. Je trouve qu’il y a une immense confiance et un très grand respect pour le lecteur, à qui Cortázar propose un incroyable voyage dans le temps, mais aussi dans la société, l’humanité et ses intenables questionnements.

On a beaucoup dit que ce livre se rattachait au Nouveau roman, au mouvement surréaliste, existentialiste, structuraliste. Hou ! Hou ! Les vilains mots qui font peur !

Pour moi c’est plutôt au Mouvement Situationniste, contemporain de l’auteur qu’il se rattache. On oublie que l’Internationale situationniste qui s’est beaucoup fait connaître dans les années 50 à 70 par sa radicalité politique , Guy Debord dont la critique et les aphorismes imparables de « la Société du spectacle « demeurent intouchables ou Raoul Vaneigem (qui vit et écrit toujours) avec son « Traité de savoir vivre à l’usage des jeunes générations » ont scellé des pierres intellectuelles, indestructibles à la critique du « Spectaculaire marchand », mais ce courant regroupait aussi beaucoup de fulgurances intellectuelles, artistiques, sur la peinture , le cinéma comme sur le roman. Immanquablement je rattacherai Cortázar à cette école-là, à ces influences (réciproques) , même si je n’ai pas dans mes recherches retrouvé de contact entre eux, bien que vivant au même moment à Paris.

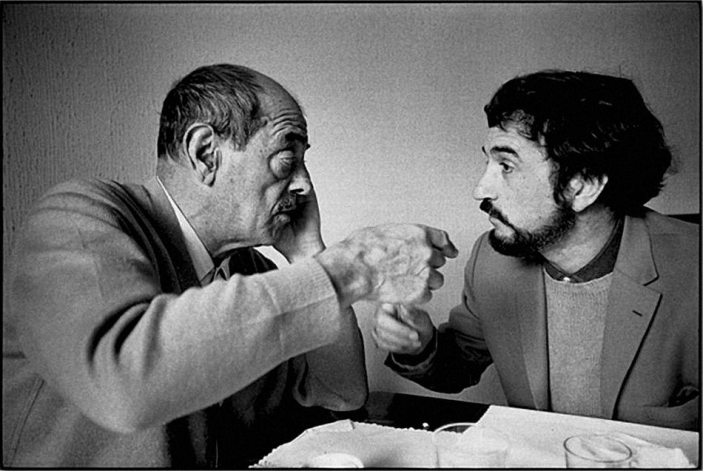

Picturalement, le livre fait remonter des images chères aux films de Luis Buñuel, à l’imaginaire de Jean Claude Carrière, ou encore aux tentatives parfois désordonnées de Jean Luc Godard.

Enfin il y a une vison intellectuelle prophétique dans son écriture, de par les sauts d’un chapitre à l’autre ou d’une note à un chapitre pour en apporter des éclairages,que faisons-nous d’autre aujourd’hui lorsque nous cliquons sur des liens hypertextes ? Cortázar visionnaire ? Certainement.

Il y a quantité de références, je pense à celles liées au jazz et au Blues de l’époque, cette bande son est épatante, mais aussi aux écrivains qui l’ont marqué de Robert Musil à Nathalie Sarraute, de Joyce au Mouvement surréaliste, voire aux peintures de Paul Klee.

« Au cours de discussions saturées de calvados et de tabac, Etienne et Oliveira s’étaient demandé pourquoi Morelli détestait ainsi la littérature et pourquoi il la détestait à partir de la littérature même au lieu de répéter l’Exeunt de Rimbaud ou d’expérimenter sur sa tempe gauche l’efficacité bien connue d’un colt 32. Oliveira inclinait à penser que Morelli avait soupçonné la nature démoniaque de toute écriture récréative et quelle littérature ne l’était, ne serait-ce que comme excipient destiné à faire avaler une gnose, une praxis ou un ethos parmi tous ceux qui trainent ou qu’on peut inventer ? Après avoir analysé les passages les plus incisifs, il avait fini par devenir sensible à un certain ton qui colorait l’écriture de Morelli. La première qualification de ce ton était le désenchantement, mais si on allait plus au fond on sentait que ce désenchantement ne se référait pas aux circonstances et aux évènements que narrait le livre mais à la manière dont ils étaient racontés. (…) »

Julio Cortázar tente des trucs, emprunte des chemins que seuls les très grands écrivains peuvent nous demander de prendre, de Beckett à Joyce, il tâche de construire un autre format littéraire où le lecteur n’est plus suiviste mais acteur et co-créateur. « Je ne renonce à rien, simplement je fais tout mon possible pour que les choses renoncent à moi. Tu ne savais pas que pour creuser un petit trou, il faut enlever la terre et la jeter au loin ? (…) Il faut voir le jus que les gens peuvent faire rendre au mot humain ».

Qui ne regrette pas, face au vide intellectuel, ontologique, existentiel d’aujourd’hui, les discussions enflammées de cette période, où le mental n’était pas encore parasité par les sur-sollicitations médiatiques, et où les discussions pouvaient porter sur l’Amour, la valeur du baiser, où les rêves que l’on analyse et ne maîtrise pas. « Seul celui qui espère trouvera l’inespéré ».

Il y aurait beaucoup de choses à dire et à débattre dans ce livre foisonnant, du terme Sibylle qui renvoie aux prophétesses antiques, du symbolisme, de la puissance créatrice de Cortázar et de la construction chiffrée de ses chapitres , de la résistance aussi face au cartésianisme, de l’opposition entre l’ordre et le chaos, de la « raison » et de la folie, du rapport à la mort et à l’enfance (je n’ai pas parlé de cet enfant Rocamadour auquel La Sibylle est intimement liée), des normes sociales et littéraires, du féminisme avant-gardiste pour l’époque, de l’humour, des inventions littéraires, des jeux de miroir entre les personnages, de la finitude et de la transcendance, de la mort bien sûr, tant de choses que l’on peut explorer par bons, en assimilant les métaphores sur la vie et notre humanité.

Un livre immense.

Qui ne doit pas impressionner pour autant, car très accessible, même s’il réclame un peu d’attention et d’exigences.

Mention particulière au remarquable travail de traduction.

Je serai dans quelques mois un peu plus téméraire, lorsque je reprendrai ce texte pour une lecture qui fera entièrement confiance aux conseils de l’auteur, le lire, comme on joue une partie de marelle.

Julio Cortazar

Marelle

Éditions Gallimard

coll L’Imaginaire 1963

652 pages

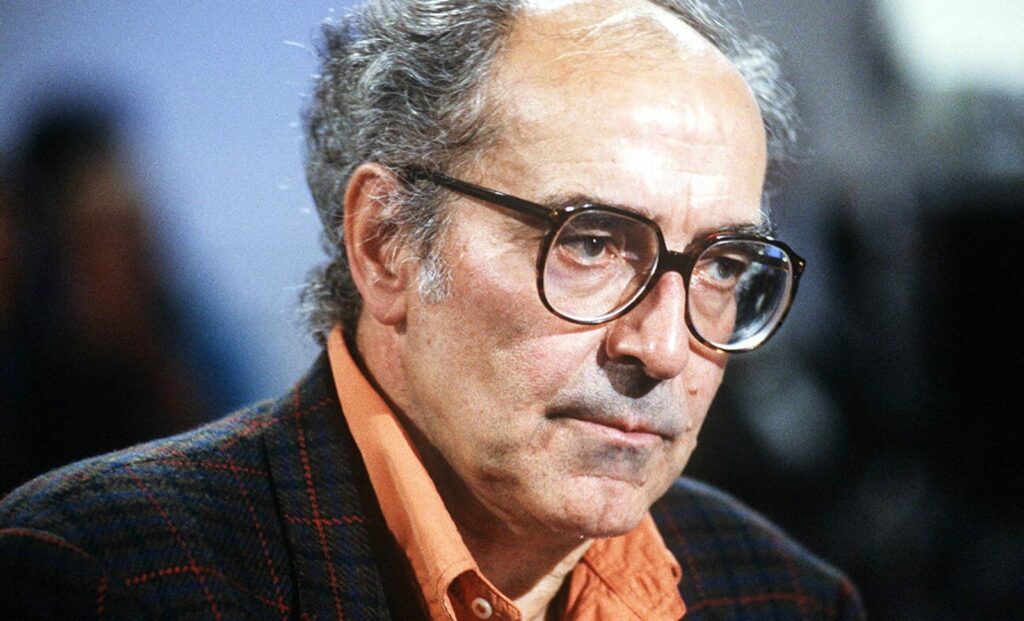

Vous allez en savoir beaucoup plus avec cet excellent documentaire.